Cuando la ilegitimidad rompe las reglas: por qué la maniobra de EEUU en Venezuela no es lo que dicen los críticos

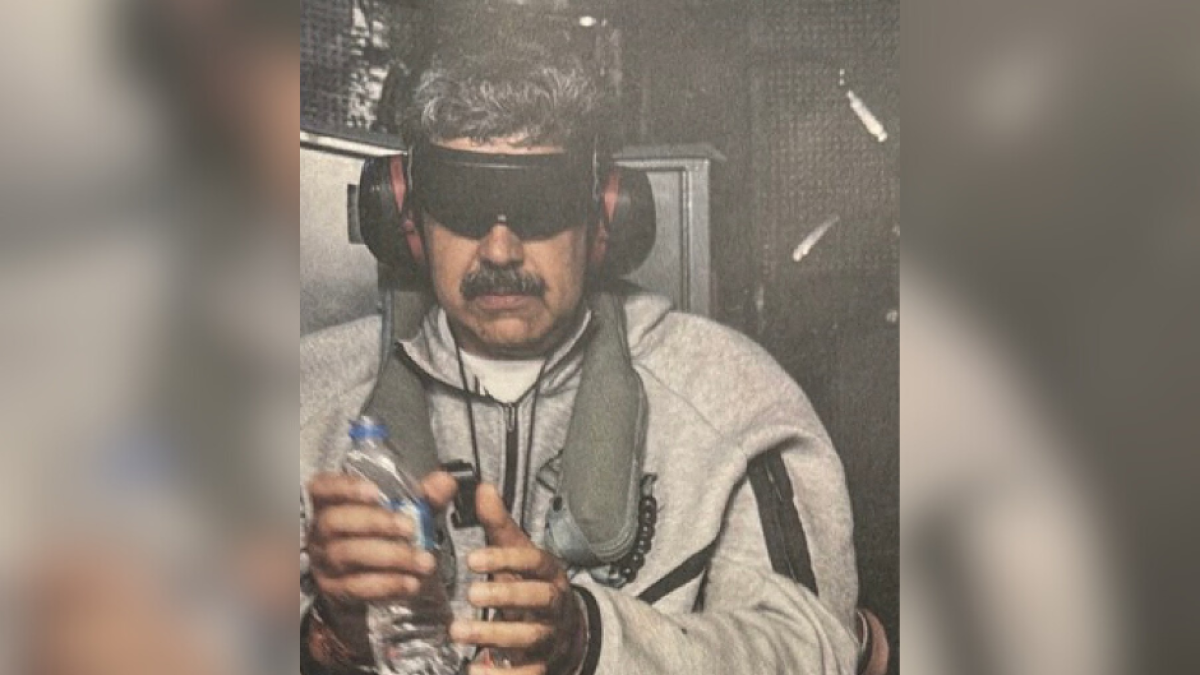

Maduro detenido

Hace más de un siglo, Venezuela fue sometida a un Bloqueo naval europeo destinado a forzar el repago de la deuda soberana. El episodio fue humillante, pero instructivo. Las instituciones débiles invitan a la presión externa. Aquella crisis ayudó a inspirar la Doctrina Dragó de América Latina, que sostenía que la deuda no podía justificar una intervención armada, y coincidió con la aparición de Estados Unidos como árbitro último del orden hemisférico.

Esa historia importa porque Venezuela vuelve a estar en el centro de una ruptura geopolítica. Y una vez más, Estados Unidos está determinando el resultado. La diferencia esta vez no es la táctica, sino la justificación.

El 3 de enero, las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y lo sacaron del poder. Como era de esperar, los críticos se apresuraron a denunciar la medida como ilegal, imperial y desestabilizadora. Pero esas críticas dependen de una afirmación que ya no resiste el escrutinio: que Maduro era un jefe de Estado legítimo con derecho a la plena protección de la soberanía.

El derecho internacional está construido para regular las relaciones entre los gobiernos que gobiernan. Nunca se diseñó para proporcionar inmunidad permanente a líderes que pierden elecciones, desmantelan instituciones y gobiernan por la fuerza.

En 2024, Maduro fracasó en la prueba más básica de legitimidad cuando perdió las elecciones presidenciales ante Edmundo González y se negó a abandonar el cargo.

González se exilió. Maduro se quedó, apuntalado por un poder judicial capturado, un ejército politizado y unos servicios de seguridad diseñados para sobrevivir a la votación.

Esa distinción no es académica. Altera fundamentalmente la forma en que el mundo evalúa las reclamaciones de soberanía.

Mucho antes del 3 de enero, Washington ya había sacado a Maduro de la categoría de "contraparte normal". En 2020, las autoridades estadounidenses lo acusaron de narcoterrorismo, enmarcándolo no sólo como un gobernante autoritario, sino como el jefe de una empresa criminal incrustada en el Estado. Esa arquitectura jurídica y política no apareció de la noche a la mañana. La operación contra Maduro no fue una ruptura, sino la ejecución de un entramado que llevaba años gestándose.

La reacción pública refleja esta realidad. El análisis de EyesOver del discurso de EEUU muestra que incluso antes de la operación, Venezuela era vista abrumadoramente a través de las lentes de colapso económico y gobierno autoritario. La simpatía existía, pero estaba dirigida a los venezolanos-no al régimen. El propio Maduro fue señalado como el punto focal de la represión, la corrupción y las redes ilícitas. En la mente del público estadounidense, él ya estaba desvinculado de la idea de soberanía legítima.

Eso ayuda a explicar por qué la operación cambió inmediatamente la conversación. El debate no se centró en si Maduro merecía protección. Se centró en el poder estadounidense: su alcance, sus riesgos y su intención. Los partidarios enmarcaron la medida como rendición de cuentas del régimen y aplicación de la ley contra los cárteles.

Los críticos advirtieron de la escalada y la extralimitación del ejecutivo. Pero, en particular, no hubo ninguna defensa seria de Maduro como gobernante legítimo agraviado por una agresión extranjera.

La tajante declaración del presidente Trump de que Estados Unidos "gobernaría" Venezuela durante una transición conmocionó las sensibilidades diplomáticas. Pero también reveló algo que los profesionales de la política exterior entienden, aunque prefieran no decirlo en voz alta: los estados actúan por intereses, no por sentimientos.

Trump no ocultó la dimensión económica: habló abiertamente de reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela, restablecer la producción e involucrar a empresas estadounidenses en la estabilización de un sector energético colapsado. Esa franqueza provocó indignación, pero también borró la hipocresía. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Un país con ese nivel de riqueza estratégica y colapso institucional nunca iba a dejarse a la deriva. Reconocer el interés nacional no deslegitima la acción. La hace transparente.

La señal más controvertida, sin embargo, fue la apertura de Trump a trabajar a través de Delcy Rodríguez en lugar de apoyarse en la oposición tradicional de Venezuela. Para los críticos, esto sonó a traición. En la práctica, refleja una dura lección aprendida en la última década.

La legitimidad simbólica sin control del territorio, las instituciones o las fuerzas de seguridad no produce transiciones, sino estancamientos.

Por eso es tan importante la reciente reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, y por eso ha sido tan malinterpretada. La reunión no fue una inversión del pragmatismo de Trump, sino una clarificación del mismo. Machado representa la claridad moral, la legitimidad electoral y el mandato político que Maduro intentó borrar en 2024. Al comprometerse directamente con ella, Trump señaló que reconocer las realidades del poder no significa abandonar la democracia . Significa secuenciarlas. Machado ofrece el punto final democrático; Trump se centra en hacer cumplir las condiciones que hacen posible ese punto final. El mensaje era implícito pero inequívoco: la legitimidad se restaurará, pero no se restaurará simbólicamente. Se restaurará mediante el apalancamiento, el control y una transición que no pueda ser vetada por las mismas instituciones que anularon las últimas elecciones.

La diáspora venezolana entiende esto instintivamente. Celebraciones en el extranjero enmarcaron la destitución de Maduro como una liberación, traduciendo años de represión y migración forzada a un lenguaje que resonó en el público estadounidense. Sin embargo, bajo el alivio se esconde la ansiedad, sobre las represalias, la estabilidad y si este momento conduce a un cambio real o a otro reinicio de la misma máquina. Esa ansiedad está justificada.

Maduro no era el régimen. Era su cara. El chavismo sigue controlando tribunales, gobernaciones, fuerzas de seguridad y redes económicas.

Destituir a un hombre no desmonta una estructura. Pero sí cambia las matemáticas internas. El miedo reconfigura las negociaciones. Fractura las certezas.

Por eso este momento importa.

Después de años de ver elecciones falsas, negociaciones gestionadas y decepciones ritualizadas, Venezuela se enfrenta a algo desconocido: el fin de la impunidad garantizada. Trump ha dejado claro que pretende supervisar la transición. Eso no es lo ideal. Pero Venezuela no está en un momento político normal. La alternativa es dejar que el mismo sistema se reinicie -otra vez- y llamarlo progreso.

Si la ilegitimidad significa algo, debe significar esto: la soberanía tiene límites. Y cuando esos límites se traspasan, vienen las consecuencias.

Daniel Tirado, analista de investigación de EyesOver.